札幌中心部を東西900mに渡って続く狸小路商店街。実はその歴史は150年以上前、明治の開拓期にさかのぼります。今回は、明治〜大正期に形成された“札幌の暮らしと遊びの原点”を訪ねてみましょう🛍️

🏗️明治初期の開拓と商家の誕生

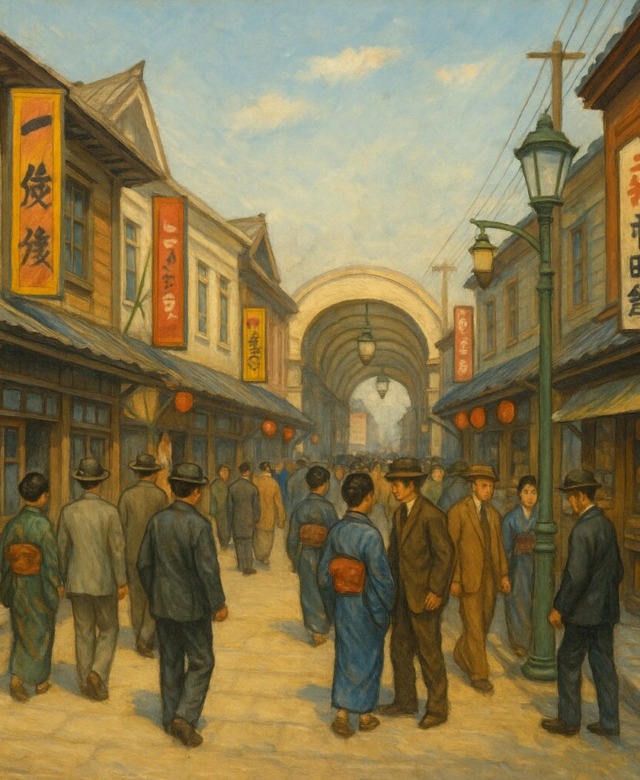

1869年(明治2年)、北海道開拓使が札幌に設置された直後、現在の狸小路2〜3丁目付近に商家や飲食店が軒を連ねるようになりました。1873年(明治6年)ごろには「狸小路」と呼ばれるようになり、庶民の暮らしに密着した商業街として定着していきました。

🎭明治期の歓楽文化と寄席・劇場

商店と並び、寄席や芝居小屋も狸小路には多くありました。「東座」(1873年ごろ)や、1911年(明治43年)に開館の「第一神田館」など、演芸文化が花開いたのはこの界隈の魅力の一つ。これにより、買物客だけでなく、劇場目当ての人々も集まり、街は賑わう場所へと進化していきました。

🏬大正期の整備と市場&街灯の整備

1925年(大正14年)には、2丁目から4丁目で「狸小路聯合会」が設立され、連携体制を強化。市場「狸小路市場」も同じ頃に開業し、日用品や食料品が並ぶ生活の基盤を担いました。

また1916年(大正5年)に3丁目を皮切りに街路灯が設置され、1927年にはスズラン形の街灯(鈴蘭灯)が登場。この照明が「狸小路」の象徴となり、夜でも安心して歩ける商店街へと変化しました。

🎊明治・大正期の商業と娯楽が融合した街並み

当時の狸小路には商店、市場、寄席・劇場、飲食店が混在。庶民の「買う」「見る」「楽しむ」が揃う、まさにエンタメ型商店街として人気を博していました。火災や戦争の影響を受けつつも、1958年(昭和33年)には全面アーケードが完成し、「横のデパート」と呼ばれる近代的街並みへ進化します。

🌟なぜ今なお魅力か?

現在、狸小路には明治期に創業した店舗が1軒、大正期創業の店舗が7軒も残っているとされ、歴史と現代が揺らめく魅力的な街です。活気ある屋根付きの路商と老舗・新店が混在する今の姿にも、そのルーツが息づいています。

狸小路の“買う・楽しむ・集う”文化は、明治〜大正期の商業と娯楽の融合から始まりました。市場や劇場が人々を集め、街灯やアーケードが支える空間は、当時の札幌の“マチの心”そのもの。今歩いてもなお、その空気感にノスタルジーを感じます。